Par Lionel Paillès

La Comédie humaine d’Honoré de la Balzac, cycle romanesque majeur du XIXème siècle, regorge des fleurs, de fragrances et d’odeurs, délicates ou pestilentielles selon les pages. En évoquant certaines senteurs et les réactions qu’elles suscitent, l’écrivain se fait souvent l’écho des mœurs et des préjugés de son époque. Presque toujours, il évite de citer les marques pourtant célèbres, Houbigant, L.T. Piver ou Guerlain, et préfère toujours décrire les sillages des femmes.

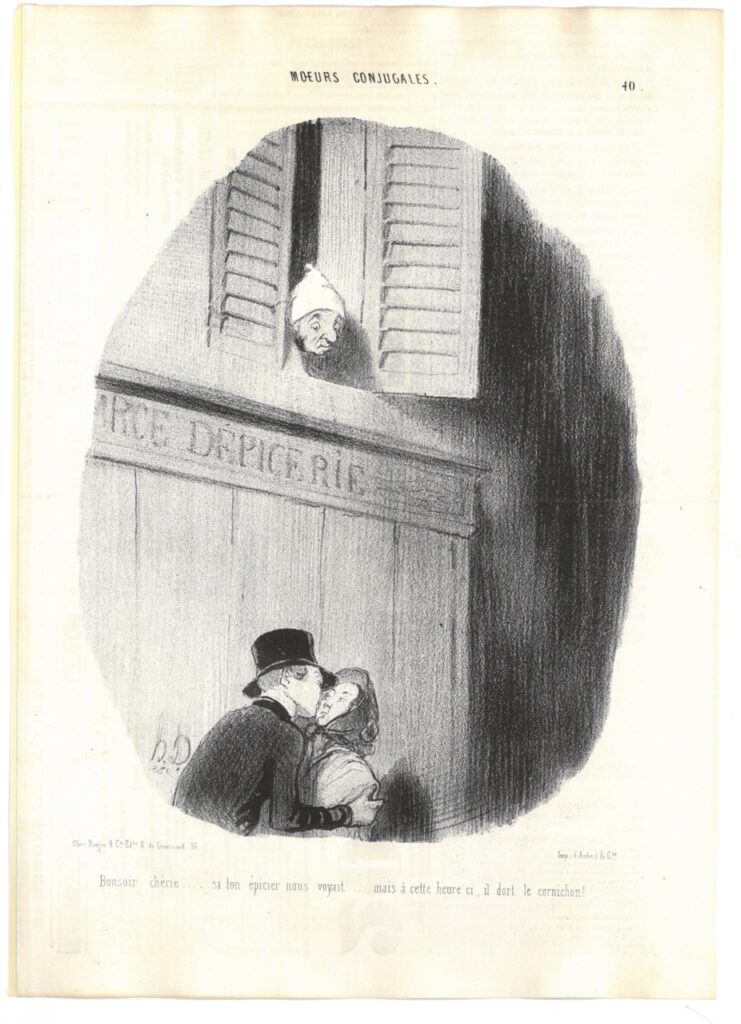

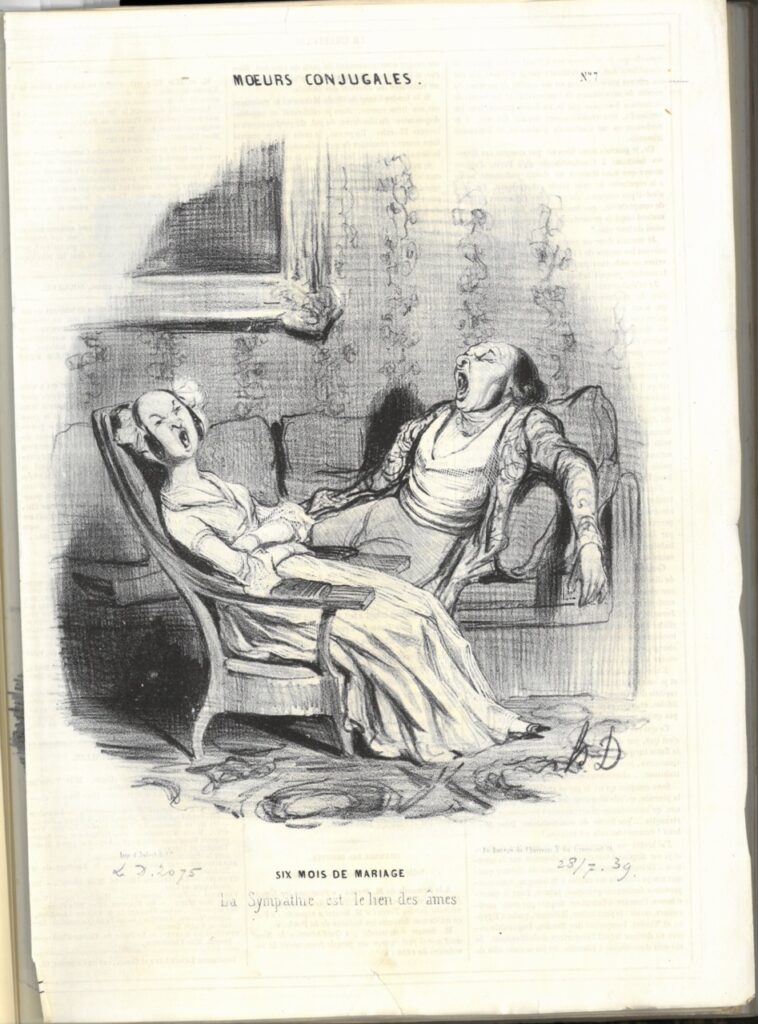

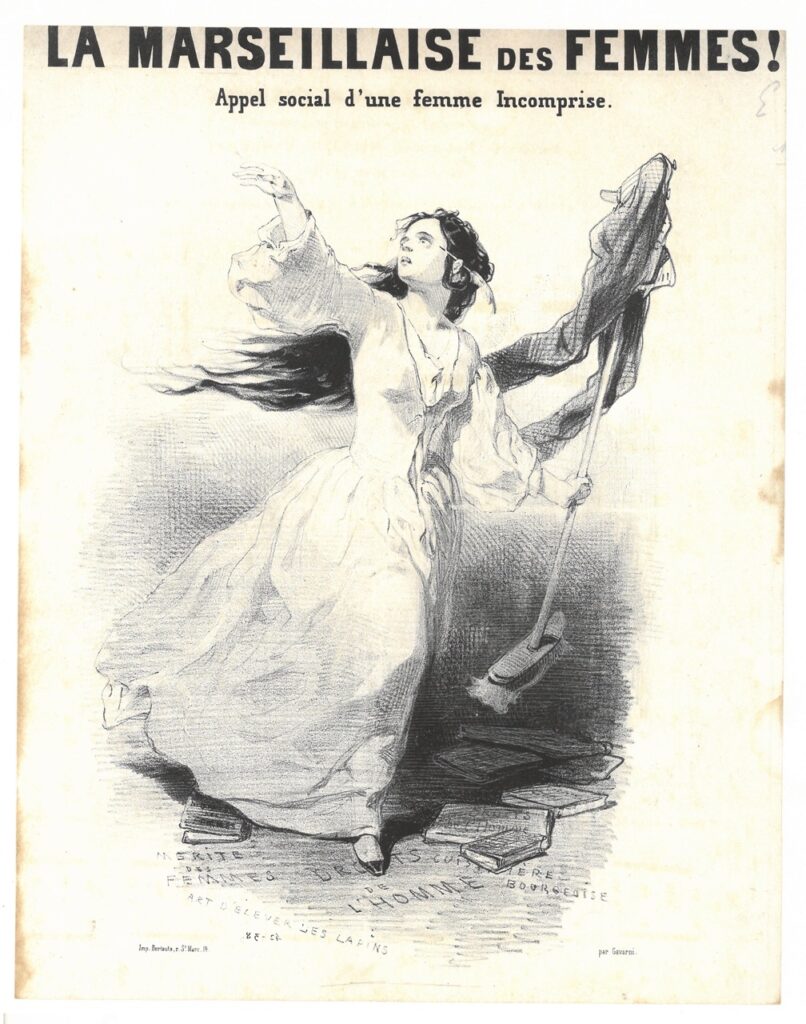

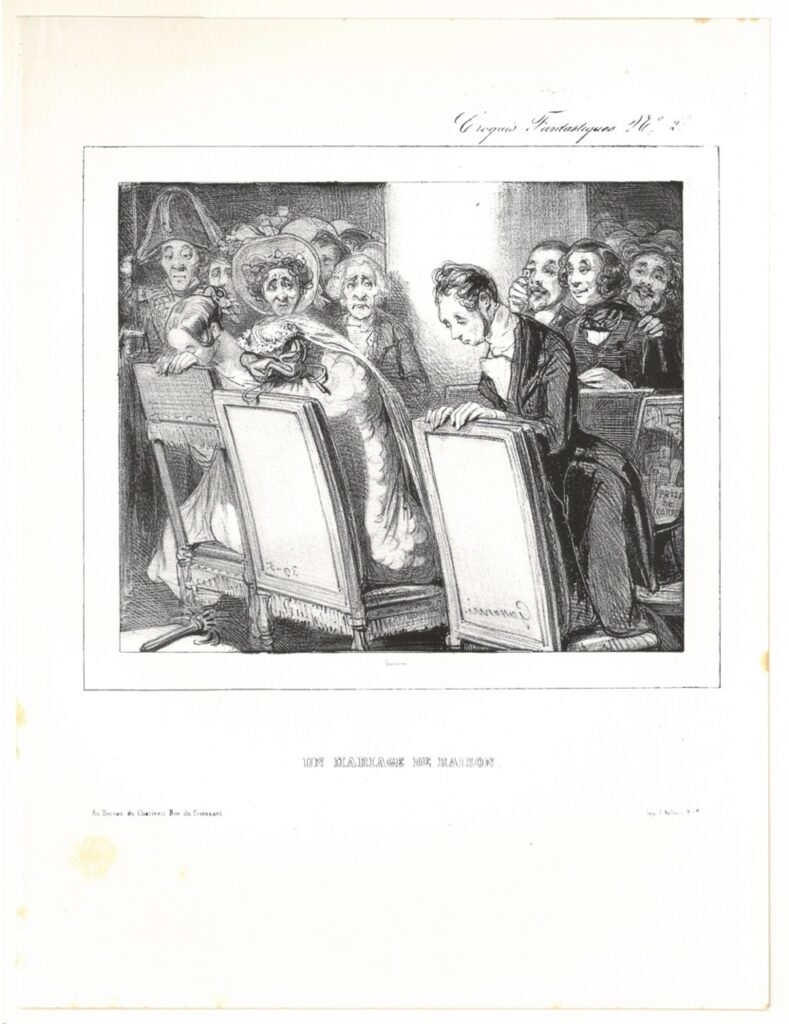

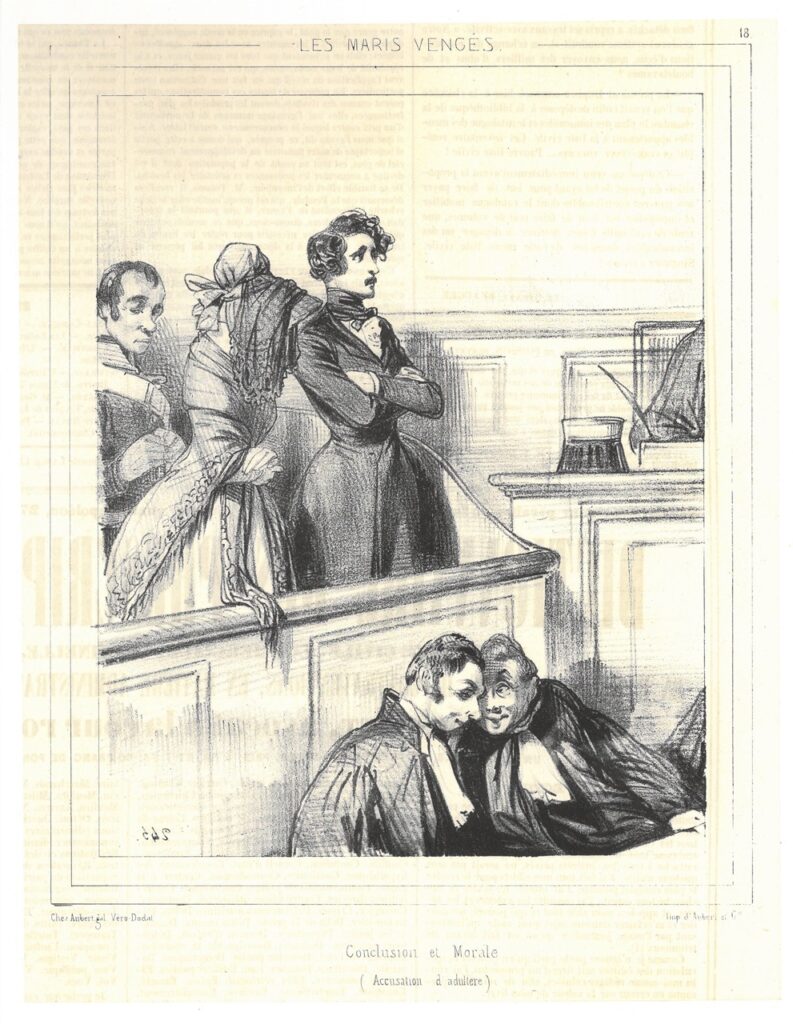

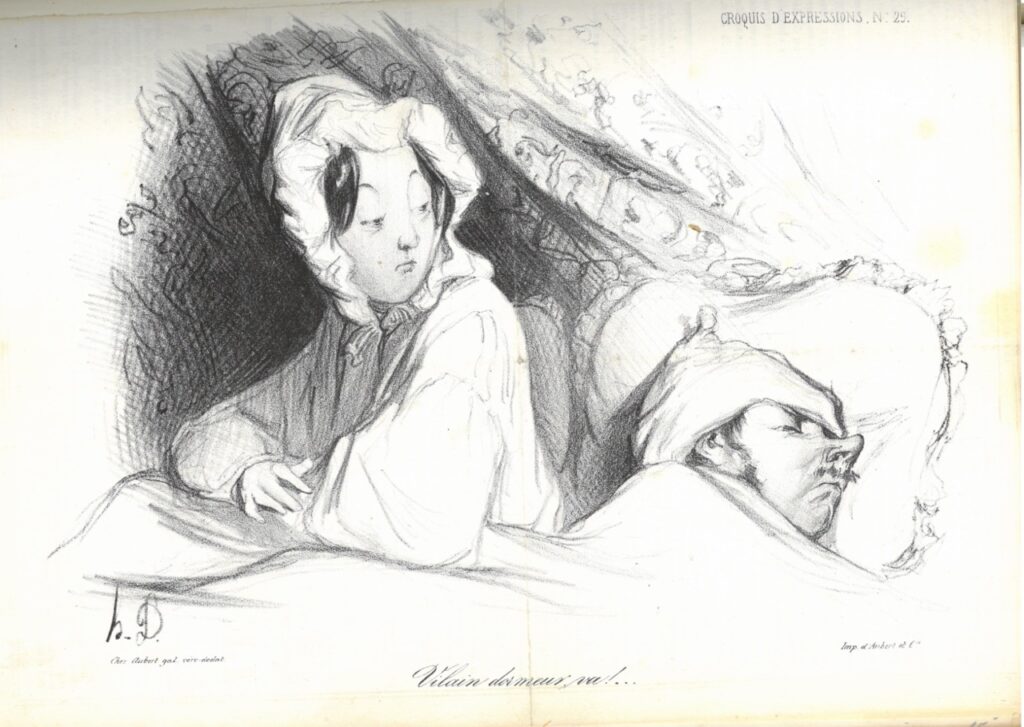

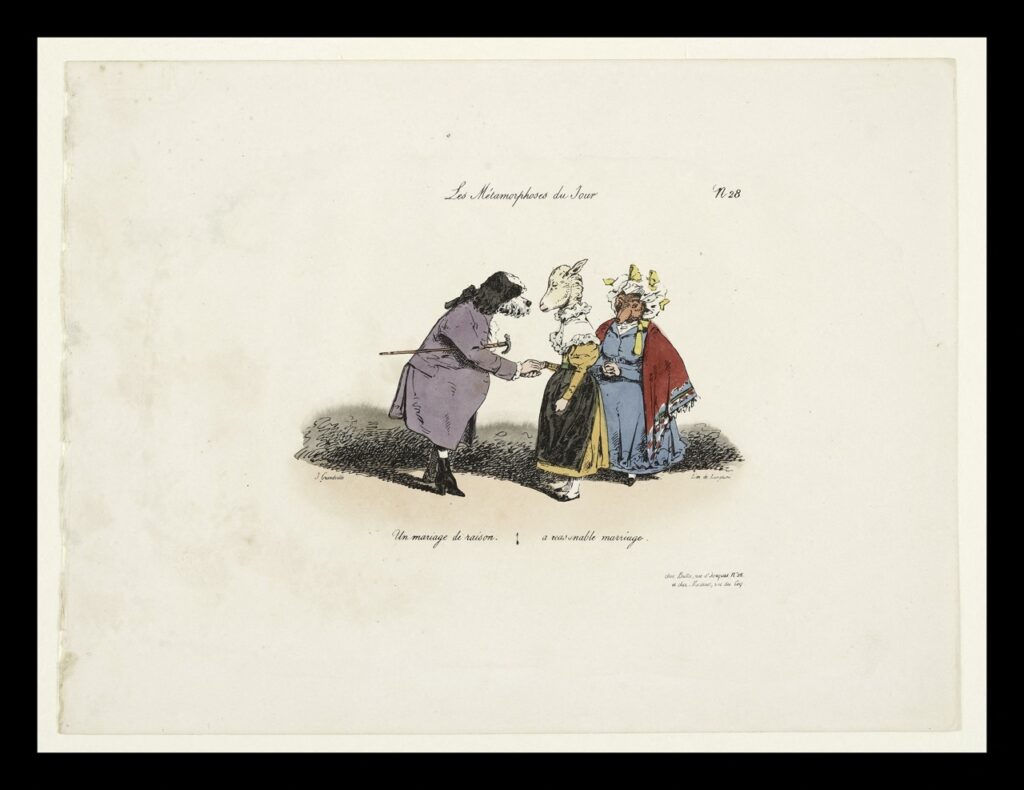

Lorsqu’il a décidé d’organiser l’exposition “Illusions (conjugales) perdues” — qui aborde le thème du mariage au XIXème siècle et de l’injustice faite aux femmes devant l’adultère—, Yves Gagneux, le directeur de la Maison de Balzac, a immédiatement voulu associer le parfum à la scénographie et « donner ainsi une autre lecture de l’œuvre ». Son idée était moins de présenter une collection de parfums de l’époque que d’esquisser le portrait olfactif de certaines des héroïnes de Balzac et inviter ainsi le visiteur à entrer dans l’œuvre. Grâce au mécénat de Givaudan, des dispositifs olfactifs ont été installés tout au long du parcours de la visite. L’odeur n’est pas diffusée dans la pièce. Il faut se pencher vers la source odorante pour sentir le parfum comme on s’approcherait tout prêt d’un cou. Trois parfumeurs de la société suisse ont composé spécialement des parfums en les associant aux personnages féminins : Henriette (Shyamala Maisondieu), Honorine (Rodrigo Flores-Roux) et Béatrix (Yann Vasnier). « Ces trois personnages incarnent des types féminins tels qu’on les concevait au XIXe siècle : la femme honnête, l’infidèle et la séductrice », explique Eugénie Briot, historienne, responsable des programmes de l’École de parfumerie Givaudan. Celle-ci explique « qu’en ces temps-là, il était inenvisageable de porter autre chose que des parfums floraux — œillet, muguet, violette — au risque de passer pour une femme de mauvaise vie ».

Trois personnages, trois sillages

Dans le roman Le Lys dans la vallée (1835), récit d’initiation sentimentale, Henriette de Mortsauf, vertueuse épouse d’un homme sombre et violent, s’interdit de céder à son attirance pour Félix de Vandenesse. Celui-ci, fasciné par sa pureté, l’identifie au lys, emblème de la Vierge Marie. Le jeune homme idéalise celle qu’il aime sans percevoir le désir ardent qui la consume. Pour incarner Henriette, le nez Shyamala Maisondieu a ainsi imaginé un lys d’une grande pureté, débarrassé de toute trace d’animalité. Autre figure majeure de l’œuvre de Balzac, l’héroïne du roman Honorine décidé de quitter son mari pour suivre un amant qui a fini par la délaisser. Elle gagne sa vie en fabriquant des fleurs artificielles, aidée à son insu par son mari, toujours amoureux d’elle. Pour incarner la complexité du personnage, Rodrigo Flores Roux a teinté les notes sages de la violette d’accents animaux d’ambre et de civette, exprimant tant la sensualité d’Honorine que la passion durable qu’elle a su inspirer. Femme fatale, la marquise de Rochefide sait enflammer les cœurs masculins.

Dans Béatrix, son parfum fait succomber le jeune et innocent Calyste, fraîchement marié à Sabine de Grandlieu — c’est aussi l’odeur du parfum de Béatrix sur les vêtements de Calyste qui révèle à Sabine la trahison de son mari. Pour incarner cette femme blonde mi-ange mi-démon, Yann Vasnier a composé un parfum d’une douceur paradoxale, baumée, liquoreuse et enfiévrée, où les riches notes florales du jasmin et du narcisse le disputent aux facettes animales de la civette, du castoréum et des muscs à l’ancienne.

Au gré de sa déambulation dans cette maison de Passy que Balzac occupa de 1840 à 1847, le visiteur peut sentir deux autres parfums qui ne renvoient pas à des portraits féminins : la fleur d’oranger de Daniela Andrier évoque les couronnes de fleurs que portaient les mariées au siècle de Balzac. Ashley Santiago a voulu, elle, illustrer la fleur de Volkameria que l’écrivain associe aux charmes ensorcelants des femmes de Java dans les pages magnifiques de Voyage de Paris à Java, récit imaginaire paru en 1832. Chacun des cinq parfums est une création pure qui tient davantage de l’abstraction que du simple soliflore qu’on s’attend à sentir.

Le parfum a intégré l’univers du musée depuis une petite dizaine d’années mais rarement sa présence aura été aussi judicieuse que pour illustrer l’œuvre d’Honoré de Balzac, un auteur qui a si bien su décrire les odeurs en inventant bien souvent un nouveau lexique.

Exposition “Illusions (conjugales) perdues”, jusqu’au 30 mars 2025. Projet à l’initiative de Véronique Prest, Cheffe du service culturel et des événements Maison Balzac.

Maison de Balzac : 47, rue Raynouard, 75016 Paris.

maisondebalzac.paris.fr